когда жена говорит что ей нечего надеть

Если ваша жена жалуется, что ей нечего надеть — покажите ей этот пост

Благотворительный магазин Charity Shop отвез в калужскую деревню Кудиново 827 килограмм одежды тем, кто не может ее купить.

Вся деревня состоит из девяти домов. Четверг — день сдачи лисичек, поэтому большинство «получателей» одежды сейчас ушли на трассу, чтобы передать товар. Среди них, например, 90-летняя баба Валя, которая зимой добирается до магазина на снегоступах. Сейчас в деревне остались только 78-летняя Нина Васильевна и Хаким с Муратом, которые помогают Лене строить дом. Она купила здесь недавно участок. И обратилась в Charity Shop, предложив свою помощь.

Мы достаем черные мешки с одеждой из сарая, разворачиваем их на поляне перед домом, распутываем тугие узлы. Очень скоро к нам подходит Нина Васильевна:

— Ой, сколько тут всего. Можно, я померяю что-нибудь?

— Не можно, а нужно, — отвечает Оля.

Нина Васильевна примеряет несколько пальто и курток, вздыхает, пытаясь их застегнуть: «Все маломерки. Похудеть мне нужно». Через несколько минут у нее в руках оказываются пальто и теплый свитер. Нина Васильевна приглашает нас к себе на чай.

«До войны в деревне было 53 дома. Когда мы вернулись из эвакуации, осталось только восемь, тут были жуткие бои. Оба наших дома сохранились: дом деда и вот этот, где я жила с родителями и семеро моих братьев и сестер.

Первый дом нас спас от голодной смерти после войны: дед его кому-то продал за мешок пшеницы, которого нам надолго хватило. Картошка тогда померзла, есть было нечего. У нас после войны в доме жило восемь семей, потому что некуда им было пойти, дома сгорели. Тогда начался сыпной тиф, чего мы только не натерпелись.

Потом после войны умерла мама, которая пятнадцать лет работала председателем колхоза. Отец же воевал сначала с Германией, потом с Японией, а мама бедная все это время тащила на себе восемь детей, больного отца и свекровь. Вскоре после ее смерти я уехала в Москву, там 25 лет проработала заведующей в детском саду, но потом, уже в 80-е, вернулась сюда с мужем, потому что он тяжело заболел, а потом здесь и умер.

На зиму я отсюда уезжаю, потому что сама болею теперь очень, у меня онкология, один глаз не видит. Мы купили небольшую квартиру ближе к Щелканову (крупное поселение в Юхновском районе — ТД), потому что оттуда можно добраться быстро до больницы. Но здесь мне намного лучше, потому что тут я собираю лечебные травы в лесу, меня поддерживают мои козы, я их сейчас закрыла в сарае, но скоро пойду пасти. У меня еще есть котенок-пастух Шаня, от слова «шанс».

Я только встаю утром, а он прыгает на колени мне, и потом мы идем пасти коз: он молодец, знает, что тот, кто не работает, тот не ест. У меня тут миллион забот, я стараюсь о себе не думать, я всю свою жизнь отдала детям, сын ко мне сюда часто приезжает. Раз уж тут теперь появилась Лена, я думаю здесь остаться зимовать, это же мой дом. Я не расслабляюсь вообще ни на минуту. Я себя держу в руках, если я присяду хоть на минуту, то уже не встану».

Мурат позирует в понравившейся одежде

Мурат подходит к мешку с одеждой, берет из него коричневую кожаную куртку, рассматривает швы и кладет на место. К нему подходит Оля и спрашивает : «Не понравилась? Как раз ваш размер».

«Хорошая куртка, но я коричневую пятнадцать лет носил. Можно какого-нибудь другого цвета?» — очень скоро Оля с Леной находят черную куртку, Хаким забирает ее себе.

Мурат: «Я в соседней деревне уже 15 лет живу, Хаким — мой шурин, он четыре месяца назад сюда приехал. Мы оба из Узбекистана, из Андижана. Раньше я занимался торговлей, приехал в Москву, потом устроился через знакомых на стройку. Потом ездил по Сибири, тоже строил. Потом в Калуге работал, теперь вот у Лены».

Хаким: «Мне сейчас 55 лет, меня Мурат сюда привез, чтобы я заработал деньги. Я их отправляю домой, там у меня семья. Я учился в Андижане в училище на тракториста. Тут хорошо, мы работаем у Лены, строим дом, она платит нам, дает еду. Я выбрал себе очень красивую светлую рубашку, у меня такой не было».

За то время, пока мы говорили с Ниной Васильевной, к мешкам с одеждой подошли несколько пожилых женщин и осторожно спросили у Лены, можно ли им взять себе что-нибудь теплое. Разговаривать с нами они постеснялись.

После того как мы уехали, Лена развозила одежду на квадроцикле по ближайшим населенным пунктам: часть в соседнюю деревню Упрямово, еще несколько мешков в Щелканово и в церковь Юхнова.

Автор: Александра Кокшарова

Но при чем тут «действительно нечего надеть» и «нужда»?

«Ёлка желаний» исполняет мечты: старт всероссийской акции

В России стартовала предновогодняя акция «Ёлка желаний»: тысячи неравнодушных людей исполняют желания тех, кто особенно нуждается в чуде.

Загадать желание могут граждане с ОВЗ, дети от 3 до 17 лет и пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни; дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей.

Принять участие и исполнить чью-то мечту можно на сайте елкажеланий.рф

Подарки для акции делятся на два типа: материальные подарки (развивающие игрушки, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, одежда, электроника) и нематериальные: дети часто хотят побывать в роли машиниста поезда, полицейского или пожарного, а также встретиться со своим кумиром или отправиться в поездку.

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин уже принял участие в акции и пообещал исполнить желания двух детей: 10-летнему Максиму Ильтерякову из Зеленограда он подарит долгожданную скрипку, а также исполнит мечту 4-летнего Реналя Гафиятуллина из Казани покататься на большой машине.

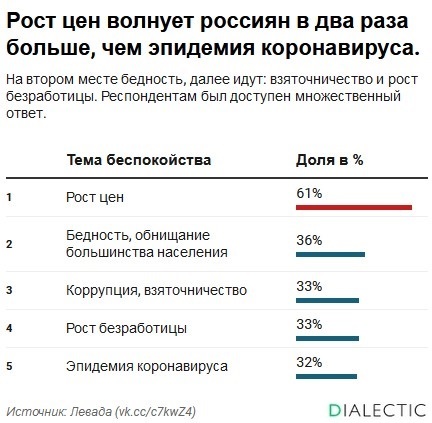

Рост цен волнует россиян в два раза больше, чем эпидемия коронавируса

На втором месте бедность, далее идут: взяточничество и рост безработицы.

Респондентам был доступен множественный ответ.

Умерла Зинаида Корнева

Умерла ветеран Зинаида Корнева, которая собрала 4,5 миллиона рублей семьям врачей, погибших во время пандемии. Ей было 99 лет.

Зинаида Корнева — ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы. В годы войны она была зенитчицей-наводчицей и прошла всю войну от Сталинграда до Берлина. В декабре прошлого года Корнева выпустила книгу «Сержант Зина» — о своей жизни и о войне, рассказывала сама пенсионерка.

В 2020 году она решила записывать на ютуб-канал ролики с историями о войне и призывами пожертвовать деньги медработникам. Средства распределили по 151 семье.

В селе в Якутии выпала картошка

«Это — подарки детям»: в северном селе Чкалов в Якутии самолет сбросил 11 мешков картошки на парашюте, отказавшись приземлиться.

По словам главы села, такую методику — сбрасывать еду с воздуха — использовали впервые, причины пока до конца не ясны. Но местные жители не ропщут: они привыкли жить в условиях ожидания продовольствия с «большой земли», и каждый самолет здесь — событие.

Привезенные продукты сельчанам продают по сниженной цене (360 рублей за ячейку яиц против 800 рублей у коммерсантов), но делят на всех, чтобы всем досталось: например, на днях в село Джаргалах самолет привез виноград и яблоки — по словам главы села, полученное разделили на 59 домов, чтобы все попробовали, и каждой семье досталось по 100 граммов винограда и три яблока

Ответ на пост «Продолжение истории с «нарами» в детском саду Улан-Удэ»

Нары, говорите? В Москве аналогично. Стояли в спальне кровати, пришли «оптимизаторы», поставили нары.

Стало ли лучше? Некоторые дети спотыкаются падают, спросонья отправившись в туалет. Качество мебели не очень, об фанеру можно подцепить занозу. Но, вероятно, со временем притрется. С другой стороны, об кровати тоже бились.

Чем объяснили это новшество? Мол, будет у детей дополнительная зона для игр.

Могу сделать предположение, зачем это все затеяли. Если раньше в спальню влезало 30 кроватей, то теперь влезает 40 и даже наверно 45.

Продолжение истории с «нарами» в детском саду Улан-Удэ

В детский сад «Хрусталик» в Улан-Удэ, откуда жаловались на «нары» для детей, приехал Роспотребнадзор.

В ведомстве подтвердили, что самодельные кровати и матрацы небезопасны для детей, кроме того, в спальнях не нашли штор, которые нужны во время дневного сна.

Заведующая садиком Елена Тюрюханова не видит проблем. Она говорит, что это было нужно для оптимизации пространства и отрицает, что садику не хватает финансирования:

«Проблема с Роспотребнадзором не в том. Мы сделали это вместе с родителями, а сертификат на эту мебель не получили… Мы сделали подиумы, которые на 2-3 часа за весь день используются для сна», — сказала она телеграм-каналу @сибирьмедиа.

С тем, что проблема садика в отсутствии площадей, она тоже не согласна. «У нас стояли трехъярусные кровати, но у меня группа «трансформеры», я вошла в программу по трансформируемости площадей. Поставив кровати, мы не увеличим площадь для свободных игр детям, а нам это необходимо по условиям программы. Спальня стоит, занятая кроватями, 2 часа в день используется. Наша задача была — организовать пространственную среду», — сказала она.

Она говорит, что это спальня старшей группы, и дети легко перешагивают на свои верхние кровати по другим — это полезно для физического развития.

Фотографии, опубликованные в сети и ставшие причиной проверки Роспотребнадзора, она называет «смонтированными». В качестве доказательства она предоставила журналистам актуальные фотографии:

Первое фото — облетевшее соцсети, второе — заведующей

Бедных не сажать

Верховный суд указал как нужно учитывать материальное положение лица при назначении наказания.

Некий гражданин был осуждён за незаконное перемещение через таможенную границу

Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по

Осуждённый приговор обжаловал, посчитав наказание чрезмерно суровым. Апелляция оставила всё как есть. Однако, 16 сентября Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда приговор изменила.

Коллегия отметила, что при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд не привел мотивов, по которым он пришел к выводу об их недостаточности для назначения осужденному наказания без изоляции его от общества. Суд лишь формально сослался на степень общественной опасности содеянного, не приведя конкретных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о её высоком уровне.

Кроме того, коллегия указала, что в материалах дела имелись сведения о материальном положении осуждённого. Так, он проживает совместно с супругой, которая не работает, а также с двумя малолетними детьми и престарелыми родителями. Осуждённый работал грузчиком и ежемесячный размер его

заработной платы составлял 8 000 рублей.

С учётом того, что осуждённый совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением, при этом предметы контрабанды были у него изъяты, он признал вину, выразил раскаяние, а также с учётом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, коллегия посчитала незаконным и необоснованным вывод суда о необходимости реального лишения свободы для исправления осужденного. Поэтому, она изменила приговор и определила считать основное наказание условным с испытательным сроком два года.

Телеграм канал Анонимный прокурор

Как народ стал богатеть сразу после заявления президента

Интересно, знают ли об этом сами бедные?

Бедность

Слышал так много стэндапов о бедности и понял, что многие комики не знают, что такое настоящая бедность. Я вам о ней расскажу.

Однажды я был в Москве, на вахте и в какой-то момент у меня начали заканчиваться деньги и еда. Но тут, друг предложил мне гениальную идею, поехать и стать донором крови, чтобы получить за это 800 рублей и прожить ещё какое-то время, чтобы снова стать донором.

Вот мы сдали кровь, получили деньги и он рассказал о дальнейшем этапе плана. Нам необходимо было поехать в букмекерскую контору, чтобы повысить наш «доход».

Мы приумножили наш капитал в разы и даже не знали куда потратить деньги. «Happy End».

Конечно же так не бывает. Выйдя из конторы мы были в восторге от того, насколько же мы тупые. Остались без крови, проиграв все деньги, так он ещё и остался мне должен 1000 рублей.

Продолжение поста «Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае»

Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что власти не будут опускать руки

Так вот почему я так одеваюсь!

Джеки Чан отдаст как минимум половину своего состояния на благотворительность

И при этом не планирует оставить денег сыну. Актёр говорит, «если парень способный, то он своё заработает, если же нет, то он просто профукает моё»

Зинаида Корнева собрала более 4,5 миллиона рублей с помощью Youtube-канала, где рассказывала фронтовые истории.

Все собранные средства она направила семьям медиков, погибших от COVID-19.

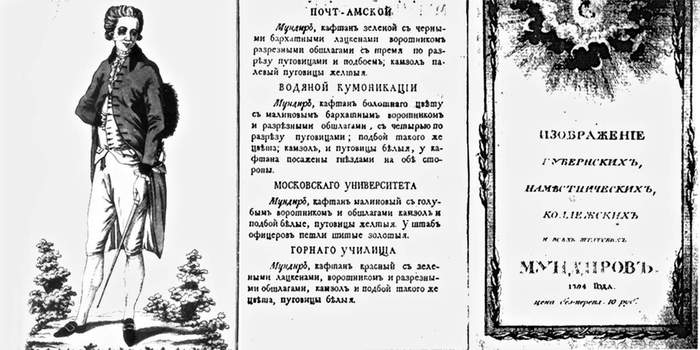

Мундир студента: что это и зачем он нужен?

В пользу формы для школьников современные учителя приводят следующие доводы: она способствует развитию аккуратности, настраивает на учебный процесс, дисциплинирует. На самом деле, ношение мундира несёт гораздо больший смысл, и в Российской империи на протяжении двух столетий униформа была обязательным атрибутом студентов и учеников. Почему? Давайте разбираться.

Нам, жителям XXI века, зачастую непонятны многие явления прошлого. Это касается, например, формы учащихся. Вот уже сто лет никто и не вспоминает о мундирах для студентов. Хотя форму для школьников некоторое время назад формально вернули.

Впрочем, и ученики, и родители относятся к этому без особого энтузиазма. Можно констатировать: современное российское общество в большинстве своём не воспринимает форму учащихся как полезный и необходимый атрибут обучения.

Между тем, на протяжении двух столетий дела обстояли совсем иначе. Как только в русском государстве стала формироваться система получения образования, построенная по западному регулярному принципу, появились и мундиры учащихся. Которые очень быстро превратились в элемент гордости учеников и знак особого положения тех, кто постигает науки.

Как это было в России

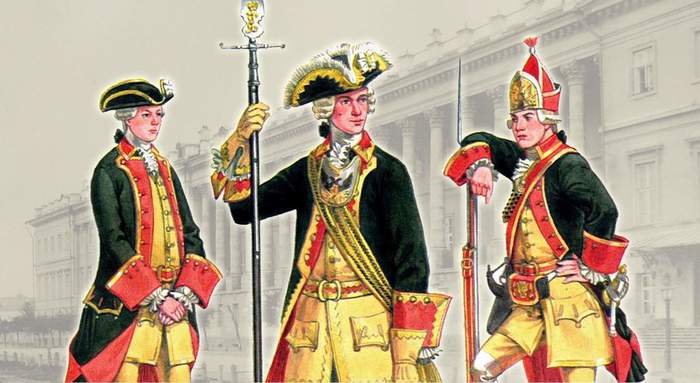

Первая форма появилась у студентов Академического университета, основанного Петром I в Санкт-Петербурге в 1724 году. В качестве форменной одежды приняли мундир военного образца, подобный тому, который носили чины гвардии и армии.

Это был кафтан с камзолом французского покроя — зелёного цвета, с красным воротником и обшлагами.

Немецкий студент XVIII века — схожего образца форму носили и российские

Похожие мундиры получили и студенты других учебных заведений, появившихся в XVIII веке: Московского университета, Академической гимназии в Петербурге, гимназий в Москве и Казани.

Разумеется, униформу носили со всеми атрибутами благородного человека того времени: париком, шляпой-треуголкой и шпагой.

Постепенно мундиры учащихся начали приобретать всё более роскошный вид. Так, при Екатерине II учащиеся Сухопутного кадетского корпуса надевали прекрасную форму гвардейского образца. А кадеты-бомбардиры Артиллерийского и инженерного корпуса носили роскошные кожаные каски, украшенные бронзовой геральдической арматурой.

Мундир кадета Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1793)

В XIX веке форма учащихся получила дальнейшее развитие. Было открыто много университетов, гимназий, училищ. Все они получили особые виды мундиров. Но каждому учащемуся — от гимназиста до студента — государство внушало: «Твоя форма — это твоя честь. Сегодня и в будущем. Учись как можно лучше и перед тобой откроется самая блестящая карьера».

Студент университета, надевая сюртук и шпагу, внешне приобщался к высшей аристократии империи.

Мундир студента Московского университета образца 1785 года и текст, регламентирующий ношение мундирной одежды

Зачем нужен мундир для учащихся?

Большая часть доводов современных учителей, приводимых в пользу единой формы, на самом деле полная ерунда. Никогда ещё мундир не «способствовал развитию аккуратности», не «настраивал на учебный процесс» и не «дисциплинировал учащихся». Всё это задачи, решаемые педагогами, а не формой одежды.

Но есть гораздо более важные причины признать использование мундиров учащимися не только оправданным, но и полезным.

Причина первая: чувство общности

Мундир как ничто другое формирует чувство единства, ощущение принадлежности к коллективу. Но это работает только если следовать правилам игры, заложенным ещё в XVIII веке. Единство одновременно должно подразумевать различие. Поэтому советская школьная форма, одинаковая и обязательная для всех, абсолютно не работала. Она не создавала у учащихся ощущения причастности именно к своей школе.

Кадет (унтер-офицер) Горного кадетского корпуса, январь-март 1804; студент Горного института, 1833—1834; воспитанник младших классов института, 1833—1834; кадет Корпуса горных инженеров, 1834—1848

А вот если мундир при сохранении единого стиля имеет отличия для каждого учебного заведения, то это сразу же даёт эффект. В Российской империи разные учебные заведения отличались цветом формы и её отделки. Даже если мундиры были одинаковыми, то, например, разные гимназии или реальные училища имели уникальные вензеля и гербы на фуражках, пряжках ремней и пуговицах.

Причина вторая: повышение статуса

Форма самим фактом её ношения повышает статус учащегося. Наиболее наглядно этот пример можно объяснить, вернувшись в XVIII век.

Возьмём простого крестьянина. Он находится в самом низу сословной иерархии тогдашнего общества. Он необразован, живёт в отдалении от городской цивилизации, носит традиционную одежду, подчёркивающую его положение в обществе.

Кадет-мушкетёр и кадет-гренадер Кадетского корпуса в царствование императрицы Анны Иоанновны, 1730—1740

Так и форма учащихся — надевая мундир, любой человек, ещё даже не получивший свой первый классный чин, становится равным тем, кто уже служит государству. Ученикам наглядно демонстрируется, чего можно достигнуть, если показывать должное прилежание в учёбе.

Причина третья: демонстрация равенства

Мундир уравнивает всех, делая гимназиста или студента — независимо от его происхождения и достатка — частью единой общности учёных людей.

Если в обычной жизни каждый легко может демонстрировать свой статус и богатство родителей, то при ношении формы эти возможности резко сужаются, если не исчезают совсем. Когда все одеты в один мундир, отличием является не дорогая одежда и украшения, а знаки, связанные с успеваемостью и другими достижениями в ходе учёбы. А эти отличия достаются не деньгами, а интеллектом и трудом.

Портрет графа Н. С. Строганова, студента Московского университета. Художник С. Зарянко, 1858 год

Именно поэтому, например, британские частные школы, образование в которых считается лучшим в мире, так упорно держатся за мундиры учеников. Люди, которые там работают, прекрасно понимают важность воспитания у будущей элиты смирения и готовности подчиняться.

Даже дети богатейших и знатнейших родителей надевают одинаковую форму. Ведь она помогает им понять: они не выдающиеся наследники миллионных состояний, а простые ученики, которые обязаны следовать всем приказам своих учителей.

Только так формируется настоящая аристократия, не погрязшая в самодовольстве и чувстве собственной исключительности. А критикам униформы учащихся стоит знать простую истину. На Западе обычные школы не имеют особой формы. Но если в учебном заведении есть свой мундир — это всегда особенное место учёбы. За рубежом до сих пор хорошо помнят, что форму носит только элита.

Энциклопедия для мальчиков

Мир в лицах: Красавицы России

Автор проекта «Мир в лицах» Александр Химушин путешествует по России и запечатлевает представительниц самых разных народов страны.

САХА. КАК ВАМ ТАКОЙ СВАДЕБНЫЙ НАРЯД?

Снежно-белый наряд этой девушки саха (Якутия) символизирует чистоту, как и положено невесте. Платье кроя таналай похоже на укороченный кафтан. Этот наряд, изготовленный из богатой ткани, традиционно украшался мехом и серебряными подвесками.

Национальные цвета: синий (небо), белый (верховные божества) и черный (мать-земля) — всегда так или иначе обыгрывались в одежде. Интересно, что если раньше якуты наряжались только на праздник лета Ысыах, то в последнее время национальный костюм нередко надевают для похода в театр или на празднование юбилея.

Этот северный народ, насчитывающий в наши дни примерно 8000 человек, живет в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края и в Республике Саха (Якутия). Быт долган тесно связан с оленями. Вслед за ними они кочуют по тундре, их мясом и молоком питаются, из их шкур строят чумы и шьют одежду.

Одежда долган — произведение искусства. Ее фирменный стиль — затейливые орнаменты, вышитые бисером, а также меховая опушка. Нитки изготавливаются из оленьих жил. Некоторые виды орнамента создаются с помощью жгутиков из оленьего волоса, а также разного вида тканей.

ЭВЕНКИ. ИНДЕЙЦЫ СИБИРИ: КТО ЭТО?

Знаменитый норвежский путешественник Фритьоф Нансен назвал эвенков «индейцами Сибири». Эвенки расселились по огромной территории — от Енисея до Охотского моря, проживая в мире с другими народностями и нигде не преобладая. Сейчас их насчитывается чуть менее 40 000. До 1931 года, когда за народностью закрепили этноним «эвенки», мир знал их как тунгусов.

Древние жилища эвенков — чумы, крытые шкурами оленей, ровдугой (замшей) и даже корой. Далеко не все эвенки были кочевниками, существовали и оседлые. Мерилом достатка традиционно был ковер кумалан. Их делали круглой формы, как символ солнца, из меха нескольких видов: оленя и лося — в центре, рыси, соболя, лисицы — по краям. Они расстилались на входе в чум, а самые красивые составляли приданое девушки.

УЛЬЧИ. ИХ ВСЕГО 3000

Предки ульчей жили в Приамурье еще 8000 лет назад. Основными занятиями этого народа всегда были рыболовство и охота. В семье имелось несколько лодок — больших и маленьких — и две-три упряжки ездовых собак. Рыбу ловили круглогодично, сушили и вялили — это так называемая юкола.

Девушка на фото немного напоминает жительницу Юго-Восточной Азии. Все верно: традиционная одежда ульчи — халат покроя кимоно. Их делали в том числе и из рыбьей кожи. Зимние халаты утепляли, на голову надевали меховые шапки-колпаки. Летом пользовались берестяными шляпами. Обувь (ноговицы) делали из рыбьей, оленьей, нерпичьей и сивучьей кожи.

Ульчский язык только устный, поэтому письменность ввели на родственном языке — нанайском, и было это уже при советской власти. В наше время его знают всего 150 человек, остальные говорят на русском. Ульчи — малочисленная народность. Сейчас в Хабаровском крае их проживает всего 3000 человек.

НГАНАСАНЫ. САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ НАРОД ЕВРАЗИИ

Нганасаны — самый северный народ Евразии, потомки неолитических охотников, живших на Таймыре еще 3500 лет назад. Сейчас их осталось немногим более 800 человек.

Это охотники и рыболовы, которые знают, что такое полярная ночь и многодневная пурга. Долгими зимами, когда метель не позволяла выйти из чума, они передавали друг другу народные сказания и песни, вырезали поделки из рога оленя и украшали одежду причудливыми орнаментами.

Нганасанский язык отражает специфику северного быта. Так, для обозначения оленя в нем есть более двух десятков слов. Например, бахи — дикий олень, бык — ездовой, кастрированный самец, а бангай — не телившаяся в этом году самка.

Письменности у нганасан не существовало, как и документов. Их «паспортом» была одежда, в которой каждый узор имел значение и был тесно связан с мифологией. Согласно сказаниям, род нганасан ведет существование от священной гагары.

ХАКАСЫ. ПРИЧЕСКА КАК СИМВОЛ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА

Хакасскую девушку можно легко узнать по прическе, состоящей из множества тонких косичек, украшенных лентами, бисером и монетками. Замужняя женщина заплетает две косы — символ брачного союза. Если косы три — перед вами старая дева. А одна — значит, имеет внебрачного ребенка.

Национальная одежда хакасов нарядна и весьма разнообразна, да и праздников у народа много. Один из самых известных обрядов — повязывание цветных лент на священную березу: «Хай Пазын». Ленточки красного, синего и белого цвета развеваются на ветру, символизируя пожелание достатка, кармическую связь с предками и чистоту помыслов.

Хакасская автономная область появилась на географической карте мира в 1930 году, а сейчас регион носит статус республики со столицей в городе Абакан. Здесь проживают 63 000 хакасов (при общей численности населения республики чуть более полумиллиона человек). Еще примерно 10 000 живут в Красноярском крае, Тыве и других регионах Сибири.

ХАНТЫ. КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ЮГРЫ

Не стоит девушку народности ханты называть ханка. Она — хантыйка. Вообще-же самоназвание «хантэ» переводят как «человек». Корни у народа финно-угорские. И хантыйский язык, вместе с мансийским и венгерским, составляет угорскую группу финно-угорских языков.

Издавна жили ханты по берегам Оби и Иртыша. Это один из крупнейших коренных народов Севера, сейчас он насчитывает более 30 тысяч человек. Проживают ханты в Ханты-Мансийском автономном округе, в Ямало-Ненецком округе и Томской области. Традиционные промыслы: охота и рыболовство, а также скотоводство. Сейчас ханты владеют самыми разными профессиями. ХМАО — одна из самых урбанизированных областей российского Севера, и примерно треть хантов живет в городах и поселках. Остальная часть — так называемые «стойбищные» ханты, которые продолжают жить традиционным укладом: пасут оленей, ловят рыбу, собирают и заготавливают дары леса.

В национальном костюме хантов находят отражение природные мотивы: «ветви березы», «заячьи уши», «след соболя», «оленьи рога». Одежду шьют из сукна, замши и оленьего меха, украшают бисером.

ЭВЕНЫ. МАТРИАРХАЛЬНЫЙ ПАТРИАРХАТ

Эвены — отколовшаяся в свое время ветвь эвенкийского народа. Распространены в Якутии, Магаданской области и других северо-восточных регионах РФ, входят в список малых коренных народов. Всего их насчитывается 20 000 человек.

В традиционном обществе эвенов роль женщины всегда была значительной. Решение в семье муж и жена принимали на паритетных началах. Детей не наказывали. Новорожденный получал в подарок свое маленькое стадо, и все животные, родившиеся в этом стаде, тоже становились его. Перед свадьбой за невесту платили выкуп — тори, и был он богаче приданого в два-три раза. А в приданое девушки, помимо полезных в хозяйстве предметов, входили олени — те самые, которые были у нее с рождения.

В народном эпосе отдельное место занимали герои-женщины, побеждавшие в состязаниях мужчин. Впрочем, мужчины-эвены были людьми мужественными и справедливыми: добытой рыбой или зверем делились со всей общиной. Этот обычай назывался «нимат».

Эвенский костюм похож на эвенкийский: тоже сделан из кожи, замши, меха, украшен вышивкой. Причем вышивка обычно идет по краям одежды и по швам, чтобы закрыть доступ к телу злым духам. Этому же должен способствовать и геометрический орнамент. От духов защищали всё, в том числе и дорогих покойников. Хоронили их поэтому на деревьях или столбах — вплоть до принятия православия в XVIII–XIX веках.

НЕНЦЫ. ОЛЕНЕВОДЫ ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА

Цивилизация и традиции у ненцев идут рука об руку. Тундра, болота и олени — это то, что было, есть и будет. Только на Ямале численность оленьих стад достигает полумиллиона голов. Но над чумом ненца может возвышаться спутниковая тарелка, а возле входа, помимо нарт, будет припаркован снегоход. Смартфоны в тундре теперь тоже не редкость — как иначе поддерживать связь с миром? Дети тундровых кочевников летом живут с родителями и помогают пасти оленей, а осенью уезжают в города и учатся в школах-интернатах.

В чуме хозяйка — женщина. В ее ведении очаг, дрова для которого она собирает сама, а также поддержание нормальной жизни чума. В 2018 году российский реестр профессий пополнился еще одной — чумработница. До этого жен оленеводов, ведущих хозяйство, оформляли в совхозах «оленеводами третьего разряда». Это позволяло избежать преследования по статье за тунеядство (отменена в 1975 году), но стабильный заработок и соцвыплаты не гарантировало. Сейчас чумработницам положена даже некоторая минимальная зарплата.

Сейчас ненцев около 40 000 человек, они распределились по всему Русскому Северу: Тюменской области (Ямало-Ненецкий АО), Архангельской области (Ненецкий АО), Красноярскому краю (Таймырский Долгано-Ненецкий район).

НАНАЙЦЫ (НАНИ). ПЛАТЬЕ ИЗ РЫБЫ

Посмотрите на этот яркий наряд! Орнаментальное искусство нанайцев корнями уходит в неолит. Каждый узор имеет свое значение. По сути, одежда нанайца — это его карта мира, сумма всех знаний народа о традициях, природе, окружающих явлениях. Здесь и спираль — символ жизни, и зооморфные образы, с которыми ежедневно встречались охотники и рыболовы: зайцы, косули, птицы, ящерицы, рыбы, искусно вплетенные в узор. Двух одинаковых композиций в амурском орнаментальном искусстве найти невозможно.

Река всегда кормила нанайцев. Поэтому в изготовлении одежды традиционно использовались не только шкуры зверей, но и рыбья кожа. Чаще всего сазана, муксуна, сома, кеты, горбуши, щуки, тайменя. На один халат уходило примерно 30–35 шкурок. Из рыбьей кожи делали также обувь, шапки и даже клей, которым проклеивали швы. Такая одежда хорошо защищала от ветра и осадков.

Рыбью кожу и сегодня мнут в деревянных станках, но платья из ткани — в обиходе с XVII–XVIII веков. Правда, тогда достать сукно было сложно, и, если уж приезжали торговцы, нанайки меняли свои расписные халаты амири и штаны на ткань без раздумий.

Сейчас нанайцы оседло проживают вдоль Амура и Уссури. В мире их — меньше 20 000 человек: 12 000 в России (в основном в Хабаровском крае) и 5000 — в Китае.

БУРЯТЫ. ТАЙНЫЕ СИМВОЛЫ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ

Полусфера — небесный свод. А еще — плавные изгибы прибайкальских холмов и сопок и покатые стены юрты, в которых издавна жили буряты. Конус — это горы, чьи острые пики обрамляют Байкал. Некоторые из них довольно высокие — например, пик Черского достигает 2588 м. Круг с бусиной — солнце. Шелковые кисти, стремящиеся вниз, — животворящие солнечные лучи, а еще звезды, луна, дождь, снег. Догадались, что это за описание? Взгляните на девушку на фотографии и ее потрясающий головной убор.

В нем заключается сакральный смысл четырех стихий: огня, воздуха, воды и земли. В традиции бурят запрещается бросать головные уборы на землю, перешагивать через них и относиться к ним небрежно. Шапки носили с детского возраста и снимали их только на ночь, ложась спать.

В настоящее время буряты проживают на территории РФ: в Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском крае и т. д. — 460 000 человек, а также в Монголии и Китае.

НИВХИ. ИЗБА — «КОСТЯНАЯ НОГА»

Нивхи (устаревшее — гиляки) — одна из самых малочисленных народностей России. Они проживают на острове Сахалин и в Хабаровском крае. Всего их сейчас около 4500 человек.

В древности нивхи селились по берегам рек, занимались рыболовством, охотой и собирательством. Земледелия не знали и даже считали его грехом, как пишет А. П. Чехов в своей книге «Остров Сахалин». Зимой жили в избах, как и многие другие народности. Спали для сохранения тепла на огромных нарах на несколько десятков человек, так как жили часто по несколько семей. Кроме того, у богатого нивха было много детей и не одна жена.

Летние дома у нивхов необычные, это амбары на «курьих ножках» — сваях. Почему? Тому две причины. Первая — защита от наводнений, ведь климат в Приамурье нестабильный и реки нередко выходят из берегов. Вторая — защита припасов, также хранящихся в этих помещениях, в частности рыбы. Если пол не соприкасается с почвой, вентиляция лучше. Иногда летними жилищами были юрты.

Характерный элемент народного костюма нивхов — халат. Его носили и женщины, и мужчины, и дети. Крой был одинаков для всех и напоминал кимоно. По краю шла кайма с волнообразным орнаментом. Наряд дополняли штанами, ноговицами и головным убором.

ЭНЦЫ. ИСЧЕЗАЮЩИЙ НАРОД РОССИИ

По ясачным документам 400 лет назад энцев числилось всего 1400 человек, а к XXI веку осталось вообще 200. Раньше их называли енисейскими самоедами. Это одна из самых малочисленных народностей России.

Пока еще жив энецкий язык. На нем сейчас говорит человек сто. В ходу два диалекта: таежный и тундровый, так как издавна энцы кочевали родами. Одни роды жили на открытых пространствах, другие — в лесу. Диалекты настолько разные, что их носители понимали друг друга с трудом.

Главный персонаж у энцев — олень. Его главное воплощение — бубен шамана. А главный праздник энцев — окончание полярной ночи.

НЕГИДАЛЬЦЫ. ПОЙМИ НЕГИДАЛЬЦА

«Листья падают» — рыба плещется. «Старик бегает» — заяц скачет. Охотник в лес идет — не смей говорить, что он медведя добудет. Подобные умолчания и иносказания для северного народа, живущего среди природы и от нее зависящего, — не редкость. Здесь есть Му (бог воды) и Подя (бог огня), Калгам (хозяин тайги) и итка (обычай).

Да, негидальцы, живущие с давних времен по берегам рек Амгунь и Амур* на территории нынешнего Хабаровского края, уже давно знакомы с цивилизацией. Остались в прошлом шалаши из коры и платья из рыбьих шкур. Но палку, на которой был подвешен котелок над кострищем, воткнутой в землю не оставят и сейчас. Нехорошо.

*Название народа происходит от слов «береговой», «прибрежный». Сегодня в мире негидальцев живет всего 600 человек, в том числе 522 человека в РФ.

УИЛЬТА. У НИХ НЕ БЫЛО ПИСЬМЕННОСТИ

Скудную информацию о народе уильта сейчас можно найти разве что в музеях Сахалина. Уильта, или ороки, — один из трех коренных народов острова. Два других — нивхи и айны.

В настоящее время уильта насчитывается не более 300 представителей, из которых только каждый десятый знает уильтинский язык. Последний вплоть до начала XXI века даже не имел письменной формы. Только в 2008 году ученые издали первый в мире уильтинский букварь. На создание алфавита ушло 15 лет. В основу легла кириллица.

Традиции и быт уильта — общие для северных народностей. Испокон веков они занимались оленеводством, рыболовством и охотой. Сочиняли стихи и песни. Мастерили одежду с затейливыми орнаментами, писали картины на рыбьих шкурах, вырезали шкатулки из бересты. А вот письменности не было. И если бы не букварь, этот язык перешел бы в разряд мертвых. В 2020 году издана первая книга уильтинских сказаний.

Автор проекта «Мир в лицах» :

Одежда из кожи лосося

Похожий на царскую распашонку летний жакет выполнен из кожи лосося. Его сшила женщина-нанайка из долины Амура, хотя вещь выглядит как стейтмент пальто из вдохновленной Востоком коллекции Дриса Ван Нотена.

Технология производства чрезвычайно сложна: кожа выделывалась особым образом, выработанным нанайцами предположительно к XI веку. Кожа очищалась от чешуи, вымачивалась, сушилась, мялась, обрабатывалась специальными составами, после чего могла быть использована для шитья.

Более 300 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом перечислено бизнесом Якутии

На средства компаний, работающих в регионе, приобретается медицинское оборудование, средства защиты и медикаменты для медицинских учреждений республики. Свой вклад внесли алмазодобывающая компания «АЛРОСА», золотодобывающие компании «Селигдар», «Полюс» и «Тарынская золоторудная компания», Якутская топливно-энергетическая компания, IT-компании inDriver и MYTONA.

Предприятия и крупные промышленные компании, работающие в Якутии, оказывают помощь медицинским организациям республики с середины марта. Пример социальной ответственности подал якутский IT-бизнес. Компании inDriver и MYTONA передали 45 миллионов рублей больницам Якутии для приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Якутская топливно-энергетическая компания, золотодобывающие компании «Селигдар», «Полиметалл» и «Тарынская золоторудная компания» перечислили более 70 миллионов рублей Целевому фонду будущих поколений Республики Саха (Якутия). На эти средства Фондом заключено 6 договоров на закупку препаратов и средств индивидуальной защиты для медицинский учреждений Якутска и Алдана, а также — на поставку, установку и монтаж медицинского оборудования, в том числе — телеуправляемой рентгенодиагностической лаборатории, ультразвуковой диагностической системы, бронхофиброскопа, аппарата ИВЛ и термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот. Компании также оказывают помощь медицинским организациям и волонтерам, выделяя маски, респираторы, технику и многое другое.

Более 200 миллионов рублей перечислила на меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Якутии компания «АЛРОСА». Средства направляются на приобретение медоборудования, насыщающего кровь кислородом, аппаратов ИВЛ, масок, перчаток, лекарственных препаратов, поставки в Мирнинский и Ленский районы начались в начале марта. В настоящее время закупаются мини-лаборатории экспресс-диагностики для выявления коронавируса, а также наборы соответствующих реагентов и тестов на общую сумму более 62 млн рублей.

Районным и городским больницам Мирного, Ленска и поселка Айхал в качестве благотворительной помощи в ближайшее время будут перечислены 24,7 млн рублей для приобретения антибактериальных и противовирусных препаратов, растворов для ингаляций, гормонов, инфузионных растворов, медицинских изделий и т. д. Еще 21 млн рублей будет направлен на закупку для больниц аппаратов ИВЛ в комплекте с кислородными концентраторами и прикроватными мониторами, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стало известно о том, что генеральный директор компании Сергей Иванов направляет на помощь региону еще 18,5 млн рублей из личных средств, полученных от продажи части принадлежащих ему акций «АЛРОСА».

Кроме того, алмазодобывающая компания передала в лаборатории г. Якутска и г. Мирного в качестве благотворительной помощи около 7 тысяч тестов новой системы тестирования на вирус Covid-19. Новейшие экспресс-тесты — российского производства, их действие основано на ПЦР-диагностике (полимеразной цепной реакции) выявления коронавируса. Преимуществом этой системы является то, что она готова к применению в стандартных ПЦР-лабораториях и не требует дополнительного оборудования.

Новейшие тесты менее чувствительны к условиям хранения и более просты в применении. Для работы достаточно просто прогреть образцы в специальном растворе, перенести их в планшет, добавив реакционную смесь и провести исследование. Использование нового метода примерно в 3 раза сокращает время ожидания пациентами получения результатов анализа и снижает риск получения ошибочных результатов. Результаты анализа доступны уже через час.

Таким образом, теперь якутские медики имеют возможность оперативно тестировать большее количество проб на наличие коронавирусной инфекции. Специалисты считают, что на сегодняшний день наиболее доступной мерой, способной помочь замедлить дальнейшее распространение коронавируса, является именно применение надежных экспресс-тестов. Масштабное тестирование поможет быстрее выявить инфицированных и очаги распространения вируса.

Сегодня стало известно о приобретении компанией «Полюс Алдан» шести аппаратов искусственной вентиляции легких для Алданской центральной районной больницы. В городе в скором времени организуют лабораторию, где будут проводить экспресс-анализы на коронавирус. Для этих мероприятий компания также предоставила аппараты для ПЦР- исследований. Компания «Полюс», крупнейший производитель золота в России, в начале апреля объявила о решении передать медицинским учреждениям территорий присутствия 45 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, «Полюс» объявил об учреждении совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) специального фонда для финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19 с целевым объемом 1 млрд рублей. Первый транш — 250 млн рублей был направлен на реализацию противоэпидемиологических мероприятий, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений Магаданской области и Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 14 апреля в республике зарегистрировано 32 случая коронавируса, заболевшие находятся в инфекционных стационарах, 13 человек выздоровели и выписаны из медицинских учреждений.